たわむれに 数を学びて そのあまり かたきに 泣きて 三歩あゆまず

Fools fall in love with Math.

山下倫範

はじめに

とりあえず,初等整数論入門と謳ってますが,主題はオイラー関数です.いまから,55年前の高2の時に気づいたオイラー関数の(日本ではあまり知られていない)或る性質とその周辺を紹介することを目的としています.以下,ランダムに書き留めてゆきます・・・.誤植,誤り等がありましたら,yamasita[at]ris.ac.jp までお願いいたします.2025.9.20

0. これから扱う記号や用語

- $\#|A|$,$\#A$:集合$A$の要素の個数

- $(a,b)=k$:$a$と$b$の最大公約数は$k$である

$(a_1,~a_2,...,~a_s)=k$:$a_1,~a_2,...,~a_s$の最大公約数は$k$である - $(a,b)=1$:$a$と$b$は互いに素である

- $[a,b]=k$:$a$と$b$の最小公倍数は$k$である

${\rm lcm}(a_1,~a_2,...,~a_s)=k$:$a_1,~a_2,...,~a_s$の最小公倍数は$k$である - $a|b$:$a$は$b$を割り切る.$a$は$b$の約数

- $p^e||a$:$p^e|a$であって,$p^{e+1}|a$でない

- $\displaystyle\sum_{d|n}f(d)$:$n$を割り切る$d$すべてにわたって$f(d)$の和をとる

- $\displaystyle\sum_{(k,n)=1}f(k)$:$(n,k)=1$なる$k$すべてにわたって$f(k)$の和をとる

- $a \equiv b~~\pmod n$:$a-b$ は$n$の倍数である."$a$と$b$は法(mod=modulo) $ n$ で合同である(等しい)"という

- ${\rm rad}(n)$:$n$の根基(radical)といい,$n=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$のとき,${\rm rad}(n)=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}$となります.${\rm rad}(n)$を$\overline{n}$と略記する場合もあります

- Square free(無平方):$n$ が $n={\rm rad}(n)$のときをいう

0.1 整数の基本的事項

0.1.1 自然数,整数

数

$$

1,~2,~3,~4,~5,...,~99,~100,~101,~...

$$

を自然数(natural number)といい,この自然数の集合を${\mathbf N}$で表します.ここで,$-{\mathbf N}=\{~-x~|~x\in{\mathbf N}~\}$とおき,$-{\mathbf N}\cup\{~0~\}\cup{\mathbf N}$ すなわち

$$

...,~-10,~-9,...,~-5,~-4,~-3,~-2,~-1,~0,~1,~2,~3,~4,~5,...,~99,~100,~101,~...

$$

を整数(integer)といい,この整数の集合を${\mathbf Z}$で表します.この${\mathbf Z}$を用いて,自然数の集合${\mathbf N}$を${\mathbf Z}^{+}=\{~x\in {\mathbf Z}~|~x>0~\}$で表す場合もあります.同様に,負の整数の集合を${\mathbf Z}^{-}=\{~x\in {\mathbf Z}~|~x<0~\}$と表す場合もあります.

この${\mathbf Z}$という表記は,数のドイツ語表記"Zahlen"および整数のドイツ語表記"GanzeZahl"の"Z"から用いられるようになったと言われています.

整数 $a,~b,~c$ について,

$$

a=bc

$$

と表されるとき,$a$は$b$で割り切れる(整除する)もしくは$a$は$c$で割り切れる(整除する)といい,$b$は$a$の約数(divisor)であるもしくは$b$は$a$の約数という.この関係を$|$という記号を用いて,それぞれ$b|a$,$c|a$と表記し,このとき$a$は$b$の倍数(multiple)もしくは$a$は$c$の倍数ともいいます.この関係の否定を$b\not\mid a$,$c\not\mid a$のように表します.

この記号$|$は次の性質を持っています.

- 反射律 (reflexive relation) :$x|x$ である.

- 反対称律 (antisymmetric relation) :$x|y$ かつ $y|x$ であれば,$x=y$

- 推移律 (transitive relation) :$x|y$, $y|z$ であれば,$x|z$

0.1.2 素数と素因数分解

整数$p$が,$p>1$であって,1と$p$以外に約数を持たないとき,この$p$を素数(prime number)といいます. $$ \begin{array}{cccccccccc} 2 & 3 & 5 & 7 & 11 & 13 & 17 & 19 & 23 & 29 \\ 31 & 37 & 41 & 43 & 47 & 53 & 59 & 61 & 67 & 71 \\ 73 & 79 & 83 & 89 & 97 & 101 & 103 & 107 & 109 & 113 \\ \cdots & \\ % 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997 \end{array} $$ 1より大きい整数で素数でないものは合成数(composite number)といいます. 以上の準備から,次のことを確認しておきましょう.$n\in {\mathbf N}$が素数であれば,すでに成立しているので$n$が合成数であるとします.つまり,$n$は1と$n$以外の約数をもちますが,この中で最小の数を$m$とします.すると$m$は素数$p_{1}=m$であることがわかります.よって,$n=p_{1}n_{1}$と分解されます.$n_{1}$が素数であれば証明は終了し,$n_{1}$が合成数であれば,さきほどの$n$に対する 議論を$n_{1}$に適用して,ある有限回($s$回)で終了し, $$ n=p_{1}p_{2}\cdots p_{s} $$ と,有限個の素数の積で表すことができます.

q.e.d.

例えば, $$ \begin{align*} 6 &=2\cdot 3, \\ 66 &=2\cdot 3\cdot 11 \\ 666 &=2\cdot 3\cdot 3\cdot 37=2\cdot 3^2\cdot 37 \\ 6666 &=2\cdot 3\cdot 11\cdot 101 \\ 66666 &=2\cdot 3\cdot 41\cdot 271 \\ 666666 &=2\cdot 3\cdot 3\cdot 7 \cdot 11\cdot 13\cdot 37=2\cdot 3^2\cdot 7 \cdot 11\cdot 13\cdot 37 \\ 6666666 &=2\cdot 3 \cdot 239 \cdot 4649 \end{align*} $$ $n$を標準形と言われる少しキレイな形で表記すると$ \displaystyle n=p_{1}^{e_{1}}\cdot p_{2}^{e_{2}}\cdot \cdots \cdot p_{s}^{e_{s}}$ $=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$ ただし,$p_{i} \lt p_{j}$ $(i\lt j),\ e_{i}\geqq 1$

$n$の素数(の積)による分解の標準形$\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$を$n$の<素因数分解(prime factorization)といいます. これについて,さらに重要な

を確認してみましょう.色々な証明などが知られていますが,方針は,$n$が $$ n=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}=\prod_{i'=1}^{t}q_{i'}^{e'_{i'}} $$ と2通りの表し方(標準形)が与えられたとして,$s\leqq t$を出発点としてゆけば,容易に解決できます.

0.1.3 GCDとLCM

整数 $a$,$b$ の最大公約数(Greatest Common Divisor)が $d$ であるとは,$a$,$b$ を割り切る正の整数(公約数)の中で最大のものが $d$ であるときをいい,$(a,~b)=d$ もしくは ${\rm gcd}(a,b)=d$ と表記します.もっと一般に,整数 $a_{i}\quad (i=1,...,s)$ の最大公約数が $d$ であるとは,すべての$a_{i}\quad (i=1,...,s)$ を割り切る正の整数の中で最大のものが $d$ であるときをいい,$(a_{1},~a_{2},...,~a_{s})=d$ もしくは ${\rm gcd}(a_{1},~a_{2},...,~a_{s})=d$ と表記します.

整数$a$,$b$の 最小公倍数(Least Common Multiple)が $m$ であるとは,$a$,$b$ の公倍数(共通する倍数)の中で最小のものが $m$ であるときをいい,$[a,~b]=m$ もしくは ${\rm lcm}[a,b]=m$ と表記します.

もっと一般に,整数 $a_{i}\quad (i=1,...,s)$,の最小公倍数が $m$ であるとは,すべての$a_{i}\quad (i=1,...,s)$の公倍数の中で最小のものが $m$ であるときをいい,$[a_{1},~a_{2},...,~a_{s}]=m$ もしくは ${\rm lcm}[a_{1},~a_{2},...,~a_{s}]=m$ と表記します.

$\gcd$と${\rm lcm}$の間に次の関係が成立しています. $$ ab=(a,b)[a,b]={\rm gcd}(a,b){\rm lcm}[a,b] $$

1. 数論的関数

数論的関数(arithmetic function)とは正整数に対して複素数を対応させる関数のことをいいます.

- 乗法的関数(multiplicative function):($f(1)=1$である)数論的関数$f(x)$において, $(m,n)=1$のとき,$f(mn)=f(m)f(n)$が成立する場合をいいいます,$m,n$の条件に限らず$f(mn)=f(m)f(n)$がつねに成立する場合は完全乗法的関数(completely multiplicative function)といいます.

- 加法的関数(additive function):数論的関数$f(x)$において, $(m,n)=1$のとき,$f(mn)=f(m)+f(n)$が成立する場合をいいいます,$m,n$の条件に限らず$f(mn)=f(m)+f(n)$がつねに成立する場合は完全加法的関数(completely additive function)といいます.

2.1. 有名な数論的関数

- ${\mathbf e(n)}$:単位関数 $$ \begin{align*} e(n)=\left\{ \begin{array}{cl} 1 & n=1 \\ 0 & n>1 \end{array} \right. \end{align*} $$

- ${\mathbf \rho(n)}$:任意の$n$について,常に$1$

$\rho(n)=1$ - ${\mathbf\iota(n)}$:任意の$n$について,$\iota(n)=n$ という恒等関数

- ${\mathbf\iota_k(n)}$:$n$について,$\iota_k(n)=n^k$ という$k$乗関数

$\iota_{0}=\rho,\ \iota_{1}=\iota$ - ${d(n)}$:$n$の約数の個数

$n=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$のとき,$d(n)=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}(e_{i}+1)$として表すことができます.

また,$d(n)=\displaystyle\sum_{d|n}1$と表せます. - ${\mathbf \omega(n)}$:$n$の異なる素因数の個数

- ${\mathbf \Omega(n)}$:$n$の重複を含めた素因数の個数

- ${\mathbf \mu(n)}$:メビウス関数 $$ \begin{align*} \mu(n)=\left\{ \begin{array}{cl} 1 & n=1 \\ 0 & \mbox{($n$が平方因子をもつ場合)}\\ (-1)^{\omega(n)} & \mbox{(上記以外)} \end{array} \right. \end{align*} $$

- ${\mathbf \sigma(n)}$:$n$の約数の和

$\sigma(n)=\displaystyle\sum_{d|n}d$ - ${\mathbf \sigma_{k}(n)}$:$n$の約数の$k$乗和

$\sigma_{k}(n)=\displaystyle\sum_{d|n}d^k$ - ${\mathbf \varphi(n)}$:オイラー(のトーシェント)関数 $1\leq k\lt n$で$(k,n)=1$である$k$の個数

$$ \begin{align*} \varphi(n)=n\prod_{p|n}\left( 1-\dfrac{1}{p} \right) \end{align*} $$ - ${J_{m}(n)}$:ジョルダン(のトーシェント)関数 $n$以下の自然数から$m$個を重複を許して選び,その$m$個と$n$の最大公約数$(k,n)$が$(k,n)=1$ となるようなもの$k$の総数を表す.

$$ \begin{align*} J_{m}(n)&=n^m\prod_{p|n}\left( 1-\dfrac{1}{p^m} \right) \\ J_{1}(n)&=\varphi(n) \end{align*} $$ - ${\mathbf\psi(n)}$:デデキントのプサイ関数 $$ \begin{align*} \psi(n)=n\prod_{p|n}\left( 1+\dfrac{1}{p} \right) \end{align*} $$

- $\lambda_{L}(n)$:リュービルのラムダ関数

$\lambda_{L}(n)=(-1)^{\Omega(n)}$ - $\lambda_{C}(n)$:カーマイケルのラムダ関数 $$ \lambda_{C}(n)= {\small \left\{ \begin{array}{ll} 1 & n=1 \\ \varphi(p^e) & n=p^e\quad \mbox{p:奇素数}\\ \varphi(2^e) & (n=2^e)~e=0,~1,2 \\ \varphi\left(\dfrac{\varphi(2^e)}{2}\right) & (n=2^e)~e>2 \\ {\rm lcm}(\lambda_{C}(2^e),~\lambda_{C}(p_{1}^{e_{1}},...,~\lambda_{C}(p_{s}^{e_{s}})) & n=2^e\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}} \end{array} \right. }%end of \small $$

- ${\mathbf P(n)}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\gcd(k,n)$:Pillai (ピライ)の算術関数

$P(n)=\displaystyle\sum_{d|n}d\varphi(n/d)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(n,k)$

2.2. 合成積とメビウスの反転公式

数論的関数 $f(n),~g(n)$ の間に合成積(convolution)を定義してみましょう.この合成積はディリクレ積ともいわれます.$$ \begin{align*} (f*g)(n)=\sum_{d|n}f(d)g\left(\dfrac{n}{d}\right) \end{align*} $$ このとき,次のことがわかります.$h(n)$も数論的関数としておきます.

- $f,~g$が乗法的であれば,$f*g$も乗法的である

- (結合則) $(f*g)*h=f*(g*h)$

- (可換則) $f*g=g*f$

- (単位元の存在) $f*e=e*f=f$

- (単位元の分解) $\rho*\mu=\mu*\rho=e$

これは,単位元の分解を用いて $f=\rho*g \Longleftrightarrow \mu*f=\mu*(\rho*g)=(\mu*\rho)*g=e*g=g$ の変形から理解できます.

もう少しわかりやすく・・・.

$$

\begin{align*}

f(n)=\sum_{d|n}g(d)

\end{align*}

$$

は$f=\rho*g$を表しているので,合成積で考えると

$$

\begin{align*}

f&=\rho*g \\

\mu*f&=\mu*(\rho*g)=(\mu*\rho)*g=e*g=g

\end{align*}

$$

と変形され,$g=\mu*f$,すなわち$g(n)=(\mu*f)(n)$を得,

$$

\begin{align*}

g(n)=(\mu*f)(n)=\sum_{d|n}f(d)

\end{align*}

$$

閑話休題:合成積にもいろいろある

数論的関数にこだわらず,たとえば,非負整数上の数列 $f_{n},~g_{n}$ に拡大すれば次のような合成積もあります.

$$

\begin{align*}

f_{n}\ast g_{n}=(f\ast g)_{n}=\sum_{k=0}^{n}{n \choose k}f_{n-k}g_{k}

\end{align*}

$$

これらにも 反転公式が生まれます.

そのとき,上で扱った$\rho,~\mu$は,どのような数列になるでしょうか.

2.3. 数論的関数同志の合成積

いくつかの数論的関数同志の合成積を紹介しておきましょう.

-

${\mathbf \rho*\mu}$

$$ \begin{align*} (\rho*\mu)(n)&=\sum_{d|n}\mu(d) \\ &=\left\{ \begin{array}{ll} 1 & (n=1) \\ 0 & (n>1) \end{array} \right. \end{align*} $$ $n=1$の場合は$(\rho*\mu)(1)=\mu(1)=1$の計算なので明らかです.

$n>1$とし,$n=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$としておきます.ところで,メビウス関数$\mu$は少なくとも2乗の素因数を有すれば値は0になることから,$n$はsquare-free(すなわち,$e_{i}=1$)としてよいことがわかります.

ここに$\displaystyle\sum_{d|n}\mu(d)$での$d$の素因子の個数が$k$であれば$\mu(d)=(-1)^k$であり,そういった値は$\displaystyle{s \choose k}$個だけあります.したがって, $$ \begin{align*} \sum_{d|n}\mu(d)=\sum_{k=0}^{s}{s \choose k}(-1)^k=(1+(-1))^s=0 \quad \mbox{(二項定理より)} \end{align*} $$ を,得て $$ \begin{align*} (\rho*\mu)(n)=e(n)\quad\mbox{すなわち} \quad \rho*\mu=e \end{align*} $$ の関係がわかりました. -

${\mathbf \rho*\rho}$

$$ \begin{align*} (\rho*\rho)(n)&=\sum_{d|n}\rho\left(\dfrac{n}{d}\right)\rho(d)=\sum_{d|n}1=d(n) \end{align*} $$ よって, $$ \begin{align*} \rho*\rho=d \end{align*} $$ -

${\mathbf \rho*\varphi}$

$n=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$のとき $$ \begin{align*} \varphi(n)&=n\prod_{i=1}^{s}\left(1-\dfrac{1}{p_{i}}\right) \\ &=n\prod_{i=1}^{s}\left(1+\dfrac{(-1)}{p_{i}}\right) \end{align*} $$ であることから,右辺の$\displaystyle\prod_{i=1}^{s}\left(1+\dfrac{(-1)}{p_{i}}\right)$を展開することにより,実は $$ \begin{align*} \prod_{i=1}^{s}\left(1-\dfrac{1}{p_{i}}\right)=\sum_{d|n}\dfrac{\mu(d)}{d} \end{align*} $$ であることがわかります. $$ \begin{align*} \rho*\varphi(n)=\sum_{d|n}\varphi(d)=\iota(n) \end{align*} $$ よって, $$ \begin{align*} \rho*\varphi=\iota \end{align*} $$

2.3. ディレクレ級数と数論的関数

ディリクレ級数を紹介して,合成積との関係を見てみましょう.

ディリクレ級数とは,数論的関数$f(n)$と複素数$s$を用いて,次のように定義される級数です.形式的ディリクレ級数という場合もありますが,それは級数の収束性を問題にしていないという意味で扱われます.

$$

\begin{align*}

\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{f(n)}{n^s}

\end{align*}

$$

上のディリクレ級数を${\mathcal D}_{f}$と書くことにしておきます.すると,${\mathcal D}_{f}$と${\mathcal D}_{g}$を乗じて$\displaystyle\dfrac{1}{n^s}$の項でまとめてゆくと

$$

\begin{align*}

&\left(\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{f(n)}{n^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{g(n)}{n^s}\right) \\

&=\dfrac{f(1)g(1)}{1^s}+\dfrac{f(2)g(1)+f(1)g(2)}{2^s}+\dfrac{f(3)g(1)+f(1)g(3)}{3^s} \\

&\quad+\dfrac{f(1)g(4)+f(2)g(2)+f(4)g(1)}{4^s}+\dfrac{f(5)g(1)+f(1)g(5)}{5^s} \\

&\quad+\dfrac{f(1)g(6)+f(2)g(3)+f(3)g(2)+f(6)g(1)}{6^s}+\dfrac{f(7)g(1)+f(1)g(7)}{7^s} \\

&\quad+\dfrac{f(1)g(8)+f(2)g(4)+f(4)g(2)+f(8)g(1)}{8^s}+\cdots \\

&=\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{(f*g)(n)}{n^s}

\end{align*}

$$

このことから

$$

\begin{align*}

{\mathcal D}_{f}{\mathcal D}_{g}={\mathcal D}_{f*g}

\end{align*}

$$

であることがわかります.

ここで,先に紹介した典型的な数論的関数のディリクレ級数を求めてみましょう.

- $e(n)$

単位関数なので,$n=1$で$1$,それ以外では$0$であるから $$ \begin{align*} {\mathcal D}_{e}=1 \end{align*} $$ - $\rho(n)$

恒等的に$1$であるので $$ \begin{align*} {\mathcal D}_{\rho}=\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^s} \end{align*} $$ 上で求めた $$ \begin{align*} {\mathcal D}_{\rho}=\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^s} \end{align*} $$ はゼータ関数$\zeta(s)$と呼ばれるもので,特に$\zeta(2)$の値を求める問題は,バーゼル問題といわれ,1735年にオイラーが解決し,$\zeta(2)=\displaystyle\dfrac{\pi^2}{6}$であることを示しました. - $\mu(n)$

$\mu*\rho=e$より $$ \begin{align*} {\mathcal D}_{\mu}=\dfrac{1}{\zeta(s)} \end{align*} $$ - $\lambda_{L}(n)$

$$ \begin{align*} {\mathcal D}_{\lambda_{L}}=\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{\lambda_{L}(n)}{n^s}=\dfrac{\zeta(2s)}{\zeta(s)} \end{align*} $$

3. 合同式

整数$a,~b,~n(\ne 0)$について,$a-b$が$n$の倍数であるとき,すなわち,ある整数$k$を用いて$a-b=kn$と表わせるとき

$$

\begin{align*}

a\equiv b \pmod{n}

\end{align*}

$$

と表記し,$a$と$b$は法$n$で合同であるといい,$\equiv$ を合同記号といいます.

合同記号は等号と同じように次の性質を有しています.

- $(n,a)=1$ のとき,$ak\equiv 0$ であれば $k \equiv 0$ である.

- $s\equiv b$ のとき,整数係数の多項式 $f(x)$ について,$f(a)\equiv f(b)$ である.

$p$が素数,$r\lt p$であれば, $$ \begin{align*} \binom{p}{r}\equiv 0 \ \pmod{p} \end{align*} $$ が成り立ちます. $$ \begin{align*} \binom{p}{r}=\dfrac{\overbrace{p\cdot (p-1)\cdots \cdot (p-r+1)}^{\text{$r$個}}}{r!} \end{align*} $$ これを利用して,次の命題も得られます. $$ \begin{align*} (x+y)^p\equiv x^p+y^p \pmod{p} \end{align*} $$ が成り立つ.

これは,$(x+y)^p$ の2項展開 $$ \begin{align*} (x+y)^p=x^p+\sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}x^{p-i}y^i+y^p \end{align*} $$ からわかりますね.

3.1. 中国の剰余定理

中国の剰余定理(Chinese Remainder Theorem)は雉兎同籠(鶴亀算)の出ている孫子算経(下巻)に出ている「3で割ると2余り,5で割ると3余り,7で割ると2余る数は何か」という問題と解答に由来していますが,この呼称はEarliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics(C)によれば,ディクソン(L. E. Dickson)の"Introduction to the theory of numbers", The university of Chicago Press, 1929",p.11において出現したとのことです.

証明してみましょう.まず,$(m,~n)=1$ であることから,ある整数 $s,~t$ により,$ms+nt=1$ がいえています.

ここで,$x=bms+ant$ とおきます.すると,$$ \begin{align*} x&=bms+a(1-ms)=(b-a)ms+a \\ &\equiv a \quad\pmod{m} \\ &=b(1-nt)+ant=(a-b)nt+b \\ &\equiv b \quad\pmod{n} \end{align*} $$ により,この$x$が所要の解であることがわかります.

一方,$\pmod{mn}$ で解が2つ存在したとします.それを $x,~x'$ とします. $$ \begin{align*} x &\equiv a \pmod{m} \\ x &\equiv b \pmod{n} \\ x' &\equiv a \pmod{m} \\ x' &\equiv b \pmod{n} \\ x-x' &\equiv a-a\equiv 0 \pmod{m} \\ x-x' &\equiv a-a\equiv 0 \pmod{n} \end{align*} $$ よって,$(m,~n)=1$ であることから, $$ \begin{align*} x-x' &\equiv a-a\equiv 0 \pmod{mn} \\ x&\equiv x' \pmod{mn} \end{align*} $$ と帰結され,解$x$の一意性が示されました.

同様の議論で,数学的帰納法を用いれば,次の一般的な場合を示すことができます.

4. オイラー関数

このオイラー関数は,1760年にオイラーがフェルマーの小定理を素数でない場合に拡張することを目的に.自然数$n$について,$n$以下で$n$と互いに素である数の個数と定義したものです。

一方で,行列(matrix)や3次方程式以上の判別式(discriminant)という用語を産みだし,米国初の数学雑誌・American Journal of Mathematicsを創刊したことでも知られるシルヴェスターが呼称したオイラーのトーシェント(totient)関数とも呼ばれることもあります。これは1879年にシルヴェスター(J. J. Sylvester, 1814-1897)が自然数$n$についての"totitive"($n$以下でその数と互いに素な数)の概念を導入(Sylvester, On Certain Ternary Cubic-Form Equations, American Journal of Math., Dec., 1879, Vol.2, No.4 (Dec.,1879), pp. 357-393; p.378に記述)し,この個数を $n$ の "totient" と呼び $\varphi(n)$ を $\tau(n)$ として利用したことから生まれた呼称となります(Sylvester, On Certain Ternary Cubic-Form Equations, American Journal of Math., Dec., 1879, Vol.2, No.4 (Dec.,1879), pp. 357-393; p.361

に記述,L.E. Dickson, History of the THEORY OF NUMBERS Vol.1, p.124 (1919). でも追述 ).初等整数論を少しでも学んだことのある人にはお馴染みかもしれません。

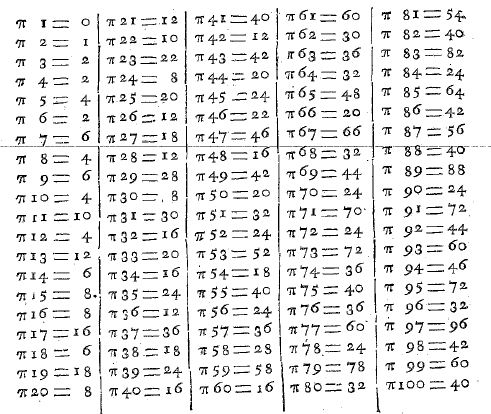

1760年当時,オイラーは自然数$n$について,$n$以下で$n$と互いに素である個数を$\pi\ n$と表記し,現在のオイラー関数といわれるものを定義しました。このときは${\mathbf\pi}\ 1=0$としていました。(L. Euler, Leonhard, Speculationes circa quasdam insignes proprietates numerorum, (1784). Euler Archive - All Works. 564. ; L. Euler, Acta Ac. Petrop.,4 II (or 8), vol.1780 (1775), 18; Comm. Arith., 2, 127-133.)

因みに,藤原松三郎(1881-1946)によれば,江戸時代の和算家・久留島義太(くるしま よしひろ, ?-1757)がオイラーよりも前に発見していたといわれています.(藤原松三郎,(川原秀城解説),日本数学史要,(1952年宝文館発刊,復刻版),勉誠出版,2007)

$$ \begin{align*} \varphi(n)=\left\{ \begin{array}{ll} \displaystyle \sum_{\substack{1\leqq k\leqq n\\ (n,k)=1}}1 & (n>1) \\ \qquad 1 & (n=1) \end{array} \right. \end{align*} $$

4.1. フェルマーの小定理

証明してみましょう.これについては,いくつかの証明が知られています.$a^p\equiv a \pmod{p}$ を示すことができれば,$(a,p)=1$を用いて,合同式の基本性質より $a^{p-1}\equiv 1 \pmod{p}$ を導くことができるので,目標を すべての$a$ について$$ \begin{align*} a^{p}\equiv a \pmod{p} \end{align*} $$ が成立するとしてよいことが分かります。

$a=1$のときは,$a^p=1^p=1=a$ であるので成立しています.

$a=k$のとき $$ \begin{align*} k^{p}\equiv k \pmod{p} \tag{*f1} \end{align*} $$ が成立しているとすると

$a=k+1$のとき,合同式の性質から $$ \begin{align*} (k+1)^{p}\equiv k^p+1^p\equiv k+1 \pmod{p} \end{align*} $$ よって,帰納法から示されます.

4.2. オイラー関数とは

4.3. オイラー関数を$\displaystyle\sum_{(n,k)=1}k^{m}$の形で少し拡張してみる

オイラー関数を $$ \begin{align*} \varphi(n)=\sum_{\substack{1\leqq k\lt n \\(n,k)=1}}1=\sum_{\substack{1\leqq k\lt n \\(n,k)=1}}k^{0} \end{align*} $$ とみることにより,$k^{0}$を$k^{m}$として拡張してみよう.この問題については,例えば飯高茂先生が三谷樹氏(当時,広尾学園高校2年)と共に第13回日本フィボナッチ協会研究集会,日本数学会(代数分科会),第26回数学史シンポジウム,日本数学会(代数分科会)等でも解説されています.

まず,$m=0,~1,~2,\cdot$の場合を確認してみましょう.

$m=0$のときは,$\varphi(n)=\varphi_{0}(n)$であることは明らかですね.

次に$m=1$のときはどのように求められるでしょうか.次のように考えてみましょう.$(n,k)=1$である$k$と$n-k$のペアを並べてみます.

$$ \varphi(n)\mbox{個}\left\{ \begin{array}{ccccc} 1 & + & (n-1) & = & n \\ \vdots & + & \vdots & & \vdots \\ k & + & (n-k) & = & n \\ \vdots & + & \vdots & & \vdots \\ (n-1) & + & 1 & = & n \end{array} \right. $$ ここで $$ S=\displaystyle\sum_{\substack{1\leqq k\lt n \\(n,k)=1}}k $$ とおけば,上式から $$ \begin{align*} S+S &=n\cdot \varphi(n) \\ 2S &=n\varphi(n) \\ S &=\dfrac{n\varphi(n)}{2} \end{align*} $$ より $$ \begin{align*} \sum_{\substack{1\leqq k\lt n \\(n,k)=1}}k=\dfrac{n\varphi(n)}{2} \end{align*} $$ であることが分かりました.

ここで,オイラーの$m$次関数$\varphi_{m}(n)$なるものを $$ \begin{align*} \varphi_{m}(n)=\sum_{\substack{1\leqq k\lt n \\(n,k)=1}}k^{m} \end{align*} $$ として定義してみます.

まず,$n$以下の自然数の$m$乗和を $$ \begin{align*} P_{m}(n)=\sum_{k=1}^{n}k^m \end{align*} $$ とおきます.ここで $$ \begin{align*} \left(\frac{1}{n}\right)^m+\left(\frac{2}{n}\right)^m+\cdots+\left(\frac{n}{n}\right)^m \end{align*} $$ を2通りに評価すると,1つは $$ \begin{align*} \dfrac{1}{n^m}P_{m}(n) \end{align*} $$ であり,もう1つは,既約分数にして分母が$d^m$のものについての和と見なせる.

たとえば,$n=6$の場合では $$ \begin{align*} & \dfrac{1^m+2^m+3^m+4^m+5^m+6^m}{6^m}\\ &=\left(\frac{1}{6}\right)^m+\left(\frac{2}{6}\right)^m+\left(\frac{3}{6}\right)^m+\left(\frac{4}{6}\right)^m+\left(\frac{5}{6}\right)^m++\left(\frac{6}{6}\right)^m \\ &=\left(\frac{1}{6}\right)^m+\left(\frac{1}{3}\right)^m+\left(\frac{1}{2}\right)^m+\left(\frac{2}{3}\right)^m+\left(\frac{5}{6}\right)^m++\left(\frac{1}{1}\right)^m \end{align*} $$ と評価することになります.すなわち $$ \sum_{d|n}\frac{\varphi_{m}(d)}{d^m} $$ であることから,次の等式を得られます. $$ \frac{1}{n^m}P_{m}(n)=\sum_{d|n}\frac{\varphi_{m}(n)}{d^m} $$ ここで,メビウスの反転公式を適用すれば $$ \frac{1}{n^m}\varphi_{m}(n)=\sum_{d|n}\mu(d)\left(\frac{n}{d}\right)^{-m}P_{m}\left(\frac{n}{d}\right) $$ を得られ, $$ \varphi_{m}(n)=\sum_{d|n}\mu(d)d^m P_{m}\left(\frac{n}{d}\right) $$ の関係式が導かれます.

ここまでで,一応,$\varphi_{m}(n)$の形はわかりましたが,次に後述するジョルダンのトーシェント関数$J_{m}(n)$で眺めてみましょう.

$P_{m}(x)$の$x^k$の係数を$a_{m,k}$として, $$ P_{m}(x)=a_{m,1}x+a_{m,2}x^2+\cdots+a_{m,m}x^m+a_{m,m+1}x^{m+1} $$ と表すことにすると $$ \begin{align*} \varphi_{m}(n)=\sum_{k=1}^{m+1}a_{m,k}n^k \sum_{d|n}\mu(d)d^{m-k} \\ =\sum_{k=-1}^{m}a_{m,k}n^{m-k} \sum_{d|n}\mu(d)d^k \end{align*} $$ であることが分かります.

ここで$\displaystyle J_{m}(n)$を用いると,$k\gt 0$について $$ \begin{align*} \sum_{d|n}\mu(d)d^{-k}&=\frac{1}{n^k}J_{m}(n) \\ \sum_{d|n}\mu(d)d^{k}&=\mu({\rm rad}(n))\frac{~({\rm rad}(n))^k~}{n^k}J_{k}(n) \end{align*} $$ $k=0$のときは $$ \begin{align*} \sum_{d|n}\mu(d)=\left\{ \begin{array}{cl} 1 & (n=1) \\ 0 & (n>1) \end{array} \right. \end{align*} $$ となるから,これを用いて,$n\gt 1$のとき$\varphi_{m}(1)=1$として$\varphi_{m}(n)$を表すと $$ \begin{align*} \varphi_{m}(n)&=\sum_{k=-1}^{m-1}a_{m,m-k}\ n^{m-k}\sum_{d|n}\mu(d)d^{k}\\ &=a_{m,m+1}\ n^{m}J_{1}(n)+ \mu({\rm rad}(n))\sum_{k=1}^{m-1}a_{m,m-k}\ n^{m-k}\frac{({\rm rad}(n))^k}{n^k}J_{k}(n) \\ &=\frac{n^m\varphi(n)}{m+1}+\mu({\rm rad}(n))\sum_{k=1}^{m-1}a_{m,m-k}\ n^{m-2k}({\rm rad}(n))^k J_{k}(n) \end{align*} $$ ここで上の結果から,$n\gt 1$として,具体的に$\varphi_{1}(n), \varphi_{2}(n), \varphi_{3}(n)$を求めてみましょう.

$m=1$のときは,

$$ \begin{align*} \varphi_{1}(n)=\frac{n\varphi(n)}{2} \end{align*} $$ $m=2$のときは,$P_{2}(n)=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n$なので

$$ \begin{align*} \varphi_{2}(n)=\frac{n^2\varphi(n)}{3}+(-1)^{\omega(n)}\frac{1}{6}\mu({\rm rad}(n)){\rm rad}(n)\varphi(n) \end{align*} $$ $m=3$のときは,$P_{3}(n)==\frac{1}{4}n^4+\frac{1}{2}n^3+\frac{1}{4}n^2$なので $$ \begin{align*} \varphi_{3}(n)=\frac{n^3\varphi(n)}{4}+(-1)^{\omega(n)}\frac{1}{6}\mu({\rm rad}(n)){\rm rad}(n)\varphi(n) \end{align*} $$ 宮田は同時に$\varphi_{m}(n)$のsummatory関数$$ \begin{align*} H_{m}(n)=\sum_{k=1}^{n}\varphi_{m}(k) \end{align*} $$ に関して,次の恒等式を得ています. $$ \begin{align*} \sum_{k=1}^{n} H_{m}\left( \Big\lfloor \dfrac{n}{k} \Big\rfloor \right)=\sum_{k=1}^{n}P_{m}(k) \end{align*} $$ この恒等式により,任意の$n$について,$H_{m}(n)$を$O(n^{\frac{2}{3}}(m+1))$回の算術演算で求めるアルゴリズムが構成可能であることも示しています.

4.4. オイラー関数の諸性質

3番目については,次のように見てみましょう.$1,~a_{2},\cdots,a_{\varphi(m)}$ を,$m$以下の$m$と互いに素な$\varphi(m)$個の整数とします.このとき, $$ \begin{array}{rrcr} 1 & a_{2} & \cdots & a_{\varphi(m)} \\ m+1 & m+a_{2} & \cdots & m+a_{\varphi(m)} \\ 2m+1 & 2m+a_{2} & \cdots & 2m+a_{\varphi(m)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (n-1)m+1 & (n-1)m+a_{2} & \cdots & (n-1)m+a_{\varphi(m)} \end{array} $$ は,$mn$以下の$m$と互いに素な自然数を1行目 $1,~a_1,~a_2,\cdots,~a_{\varphi(m)}$ から$n$行目まで$\varphi(m)$個づつ並べた表です.この中に$mn$と互いに素な自然数がいくつあるかを調べましょう.

次に,この表を各列ごとに見てゆきます.例えば,1列目の $1,~m+1,~2m+1,~(n-1)m+1$ の$n$個の中に $\mod n$ で$n$と互いに素である自然数が$\varphi(n)$個あります.というのは,$(m,n)=1$から,$im+1\not\equiv jm+1,\quad 0\leqq i\ne j\leqq n-1$ がわかり,1列目の$n$個の自然数は$\mod n$で互いに異なることから,この中に$n$と互いに素である自然数は$\varphi(n)$個あります.同様に各列に$\varphi(n)$個あり,列数は$\varphi(m)$なので,これらで$mn$と互いに素である自然数はすべて尽くされているので,$\varphi(m)\varphi(n)$個であることがわかり,$\varphi(mn)=\varphi(m)\varphi(n)$を得られます.$\square$

4.5. オイラー関数を繰り返してみる

・・・・・

オイラー関数 $\varphi$ では$n>1$について$\varphi(n)\lt n$が成り立っていることから,

$$

\begin{align*}

\varphi(\varphi(n)),~\varphi(\varphi(\varphi(n))),\cdots ,~\varphi(\varphi(\cdots (\varphi(n))\cdots ))

\end{align*}

$$

とオイラー関数を繰り返して作用させてゆくと,いつかは$1$にたどり着くことがわかります.

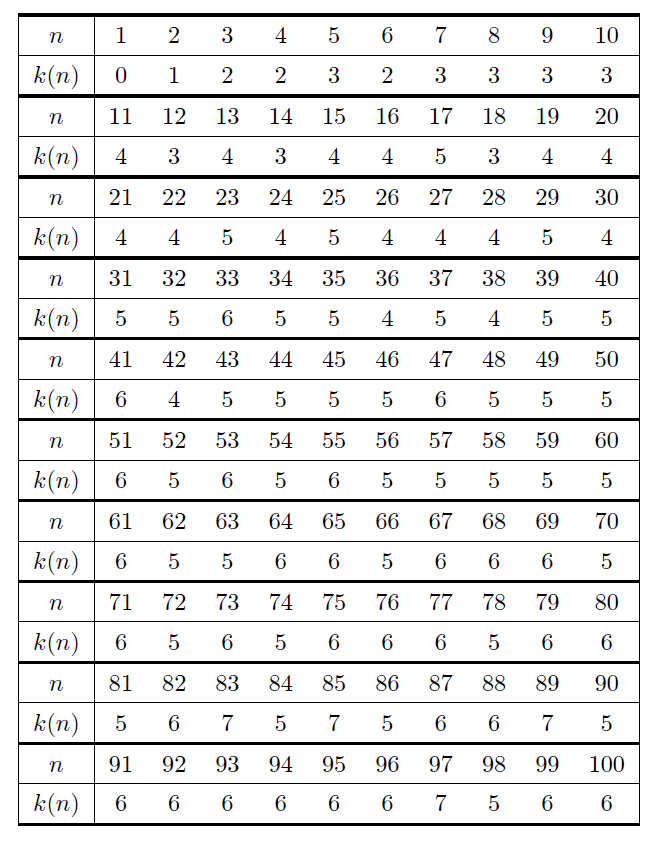

つまり,$\varphi^{k}(n)=\varphi(\varphi^{k-1}(n)),(k\geqq 2),\quad \varphi^{1}(n)=\varphi(n)$と書くことにすれば,どのような$n$についても,ある($n$に依存する)$k=k(n)$で初めて$\varphi^{k}(n)=1$となることがわかります.

$$

\begin{align*}

\varphi(2)&=1 \\

\varphi(3)&=2,~\varphi(2)=1 \qquad \varphi(\varphi(3))=\varphi^2(3)=1 \\

\varphi(4)&=2,~\varphi(2)=1 \qquad \varphi(\varphi(4))=\varphi^2(4)=1 \\

\varphi(5)&=4,~\varphi(4)=2,~\varphi(2)=1 \qquad \varphi(\varphi(\varphi(5)))=\varphi^3(5)=1 \\

\varphi(6)&=2,~\varphi(2)=1 \qquad \varphi(\varphi(6))=\varphi^2(6)=1 \\

&\cdots \cdots \\

\varphi(100)&=40,~\varphi(40)=16,~\varphi(16)=8,~...,~\varphi^6(100)=1 \\

&\cdots \cdots

\end{align*}

$$

という具合です.

では,何回で$1$にたどり着くのか,その回数$k(n)$を計算してみましょう.

ピライは$n$についての$k$を$R(n)$として,その簡単な評価式 $$ \begin{align*}\label{PR} \left[ \dfrac{\log n}{\log 2} \right]\geqq R(n)-1\geqq \left[ \dfrac{\log \dfrac{n}{2}}{\log 3} \right] \tag{PR} \end{align*} $$ を導きましたが,以下のような関係式については$n=2^s,~n=2^s\cdot 3^t$の特殊な場合にしか言及できませんでした.

その14年後,アメリカの数学者シャピロ(H.N.Shapiro,当時Princeton大)が $n$ についての $k$ を$C(n)$, $C(1)=0$とし,自然数 $x,~y$ として,ほぼ対数的な次のような厳密な関係を導き出しました.(H. Shapiro, AN ARITHMETIC FUNCTION ARISING FROM THE $\phi$ FUNCTION, Amer. Math. Monthly ${\bf 50}$ (1943), 18-30)この時点では,シャピロはピライの仕事を知らなかったようです.というのは,このShapiroの論文では,参照文献の記載もなく,Pillaiの結果には触れられていなかったからです. $$ \begin{align*} C(xy)=\left\{ \begin{array}{ll} C(x)+C(y) & (\ x\ \mbox{ もしくは }\ y\ \mbox{ が奇数 }\ ) \\ C(x)+C(y)+1 & (\ x\ \mbox{ と }\ y\ \mbox{ が偶数 }\ ) \end{array} \right. \tag{SC} \end{align*} $$ このオイラー関数の繰り返し問題については,シャピロ以降,(シャピロの結果を知らずに結果を得られていたオーストラリアの)バーンズ(E. S. Barnes., Note 225, Australian Math. Teacher ${\bf 11}$ (1955), 20-21)とリンドグレン(H. Lindren, Australian Math. Teacher ${\bf 11}$ (1955), 52-53)以外,実に多くの数学者が様々な形で扱っています.(1960年代では,アラダル(M. Aladar, Az Euler-fél $\phi$ -függvény iterálsával nyert számelméleti függvényröl, Mat. Lapok (Budapest) ${\bf 11}$ (1960), 46-67),パルナミ(J. C. Parnami, On iterates of Euler's $\phi-$function, Amer, Math. Monthly, ${\bf 74}$ (1967), 967-968.)等が知られています)。また,この頃,エルデシュ(P. Erdös),ポメランス(C. Pomerance),スッバラオ(M.V. Subbarao)等多くの数論学者が数論的関数のiteration問題を扱っています.

シャピロが導いた$C(x)$に関する公式は,完全対数的になっていないところが少しばかり残念ではありますが,整数$n$が$\varphi$によって$1$にたどり着く最小回数としては正確に表しているものになります.

一方,バーンズは$n$に対する最小の$s=s(n)$として$\varphi^s(n)=1$であるとき,$I(1)=0$とした上で $$ \begin{align*} I(n)=\left\{ \begin{array}{ll} s & n\mbox{ が偶数 } \\ s-1 & n\mbox{ が奇数 } \end{array} \right. \end{align*} $$ を示し,対数的であることを示しましたが,発表後シャピロの結果を知ったと,先の発表物の中での中で述べていました.

ここで$L(n)$を次のように決めておくと $$ \begin{align*} L(n)=\left\{ \begin{array}{ll} L(\varphi(n)) +1 & (n \mbox{が偶数のとき}) \\ L(\varphi(n)) & (n \mbox{が奇数のとき}) \end{array} \right. \end{align*} $$ すると,このとき すべての自然数$x,~y$について $$ \begin{align*} L(xy)=L(x)+L(y) \end{align*} $$ が成立し,$L$が完全対数的(加法的)であることが導かれます.このことは,バーンズやリンドグレンも指摘していました.

山下が高2のときに気づいた関係式が,この$L$でした.

大学入学後。様々な初等整数論の成書を開いても,(ボクにとって)面白いこの事実は紹介されていませんでした.また何人かの先生に聞いても反応はなく,M1のときに(B2のときにUBC@ICM1974で面識のあった)内山三郎先生(当時,岡山大)に問うて,初めてこの性質の一連の流れについて知った次第です.修論では扱うことはしませんでしたが.

山下は,大学入学時から(当時,秋月-永田の"近代代数学"で導来正規環の学習をしていて,"導来"という言葉を気に入り)勝手にオイラー関数の導来対数関数と呼称していました.

シャピロは1950年に自身の結果をさらに拡張して(H. Shapiro, On the iterates of certain class of arithmetic functions, Comm. Pure Applied Mth. ${\bf 3}$ (1950), 259-272),$f,\ A$を自然数値をもつ数論的関数で,$f(p_{i})$を素数$p_{i}$については$1\leqq f(p_{i})< p_{i}$,$A$は奇素数$p_{i}$については$A(2)=2,\ 2\lt A(p_{i})\leqq p_{i}$として

$$

\begin{align*}

f(n)=\prod_{i=1}^{r}f(p_{i})\left( A(p_{i} \right)^{e_{i}-1}

\end{align*}

$$

とし,$f(n)\lt n$ であることから,$n\gt 2$について,ある$k=k_{f}(n)$について,

$$

f^{k}(n)=2

$$

であることから,$k_f(1)=k_f(2)=0$として

$$

c_{f}(n)=\left\{

\begin{array}{ll}

k_f(n) & n:\mbox{odd} \\

k_f(m)+1 & n:\mbox{even}

\end{array}

\right.

$$

を定義し,先の$C(n)$と同様の関係式を有することを示しました.

一方,宮田-山下は別視点で次のことを示しました.(2004.9 日本数学会秋季総合分科会・応用数学分科会)

各素数$p$について,$f$ を$1\leq f(p)\lt p$であるような関数とし,$\varphi_{f}$を

$$

\begin{align*}

\varphi_{f}(n)=n\prod_{i=1}^{s}\dfrac{f(p_i)}{p_i} \qquad (n=\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}})

\end{align*}

$$

と定め,

$$

\begin{align*}

L_{\varphi_{f}}(n)=\left\{

\begin{array}{ll}

0 & n=1 \\

L(\varphi_{f}(n))+\#\left|\{ p\in f^{-1}(1):p|n \}\right| & n\gt 1

\end{array}

\right.

\end{align*}

$$

と定義すれば

$$

\begin{align*}

L_{\varphi_{f}}(xy)=L_{\varphi_{f}}(x)+L_{\varphi_{f}}(y)

\end{align*}

$$

が導かれます.

証明の方針は,$x=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_{i}^{e_{i}}$ の帰納法によります.$x$ 未満では成立しているものとしておきます.

$$

L_{\varphi_{f}}(x)=e_{1}L_{\varphi_{f}}(p_{1})+e_{2}L_{\varphi_{f}}(p_{2})+\cdots+e_{s}L_{\varphi_{f}}(p_{s})=\sum_{i=1}^{s}e_{i}L_{\varphi_{f}}(p_{i})

$$

を示せば十分です.

$\alpha=\#|\{ p\in f^{-1}(1) : p|x \}$ として,素数 $p$ に対して,$f(p)=1$ なら $L_{\varphi_{f}}(f(p))=0$,そうでなければ $L_{\varphi_{f}}(f(p))=L_{\varphi_{f}}(p)$ であることに注意して

$$

\begin{align*}

L_{\varphi_{f}}(x)&=L_{\varphi_{f}}(\varphi(x))+\alpha \\

&=\sum_{i=1}^{s}(e_{i}-1)L_{\varphi_{f}}(p_{i})+\sum_{i=1}^{s}L_{\varphi_{f}}(f(p_{i}))+\alpha \\

&=\sum_{i=1}^{s}(e_{i}-1)L_{\varphi_{f}}(p_{i})+\sum_{i=1}^{s}L_{\varphi_{f}}(p_{i})-\alpha+\alpha \\

&=\sum_{i=1}^{s}e_{i}L_{\varphi_{f}}(p_{i})

\end{align*}

$$

ここでの $\alpha=0,1$ が $L(x)$ での $x$ の扱い,奇偶の扱いに対応していて,$L(x)$ に関する対数関係式の別証を与えています.

4.6. オイラー関数を拡張してみよう

$1\lt n=\displaystyle\prod_{i=1}^{r}p_{i}^{e_{i}}$としておきます.

4.7. $L(n)$について

4.7.1. $L(x)=n$の集合$M(n)$

$M(n)=\{~x\in \mathbb{N}~|~L(x)=n~\}$,$m(n)=|M(n)|,~m(0)=1$

とし,この$m(n)$を求めよう.$x=\displaystyle\prod p_i^{e_i}$の素因数分解について,$L(x)=\sum e_iL(p_i)$であることから,$m(n)$を求めることは,$L(x)=n$の$n$を$L(p_i)$を基にした分割数問題となります.したがって,

$$

M_p(n)=\{~x:\mbox{prime}~|~L(x)=n~\},\qquad c_n=\#|M_p(n)|

$$

としたとき,Eulerによる無限和と無限積の恒等式を真似れば次の恒等式が得られます.

$$

\begin{align*}

\sum_{k=0}^{\infty}m(k)x^k &=

\prod_{p}\frac{1}{1-x^{L(p)}}\\

&= \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{c_k}\frac{1}{1-x^k}\\

&= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(1-x^k)^{c_k}}

\end{align*}

$$

$c_n$が具体的に求められれば,$m(n)$が求められます.

$m(n)$までを求めたければ

$$

\prod_{k=1}^{n}\displaystyle\frac{1}{~(1-x^{k})^{c_k}}~

$$

の計算でよいですね.

OEIS(A064674):Number of primes q such that phiter(q)=n where phiter(n)=A064415(n), OEIS(A064416):Number of integers q such that phiter(q)=n where phiter(n) = A064415(n)では $n\leqq 16$ までなので,$n \leqq 23$ での $c_n,~m_n$ の計算結果(by Java)を以下に示しておきましょう.

$c_n$ $m(n)$ について

$$

\begin{array}{ccc}

n & c_n & m(n) \\

1 & 2 & 2 \\

2 & 2 & 5\\

3 & 3 & 11\\

4 & 6 & 26\\

5 & 12 & 59\\

6 & 23 & 137\\

7 & 46 & 312\\

8 & 94 & 719\\

9 & 198 & 1651\\

10 & 424 & 3816\\

11 & 854 & 8757\\

12 & 1859 & 20202\\

13 & 3884 & 46440\\

14 & 8362 & 106957\\

15 & 17837 & 245989\\

16 & 38977 & 566561\\

17 & 84188 & 1303968\\

18 & 183167 & 3002247\\

19 & 398685 & 6910122 \\

20 & 874078 & 15909143 \\

21 & 1914563 & 36621627 \\

22 & 4208672 & 84308428 \\

23 & 9268875 & 194080801

\end{array}

$$

以下,$M_p(9)$までの素数リストを示しておきましょう.

$M_p(1)=\{~2,~3~\}$

$M_p(2)=\{~5,~7~\}$

$M_p(3)=\{~11,~13,~19~\}$

$M_p(4)=\{~17,~23,29,~31,~37,~43~\}$

$M_p(5)=\{~41,~47,~53,~59,~61,~67,~71,~73,~79,~109,~127,163~\}$

$M_p(6)=\{~83,89,97,101,103,107,113,131,139,149,151,157,173,181,191,197,199,211,223,229,271,379,487\}$

$M_p(7)=\{137,167,179,193,227,233,239,241,251,263,269,277,281,283,293,307,311,313,317,331,337,347,$

$\qquad\qquad 349,367,373,383,397,419,421,431,433,439,457,463,491,509,523,541,547,571,631,653,757,811,$

$\qquad\qquad 883,1459 \}$

$M_p(8)=\{257,353,359,389,401,409,443,449,461,467,479,499,503,521,557,563,569,577,587,593,599,601,$

$\qquad\qquad 607,613,617,619,643,647,659,661,673,677,683,691,701,709,727,733,739,743,751,761,787,797,$

$\qquad\qquad 827,829,839,859,859,863,877,907,911,919,937,947,967,983,991,1009,1019,1033,1039,1051,1063,$

$\qquad\qquad 1087,1091,1093,1103,1117,1171,1279,1291,1297,1303,1307,1373,1423,1471,1483,1549,1567,1597,$

$\qquad \qquad 1621,1627,1783,1949,1999,2053,2269,2287,2647,2917,3079~\}$

$M_p(9)=\{~641,719,769,773,809,821,823,857,881,887,929,941,953,971,977,997,1013,1021,1031,1049,1061,$

$\qquad \qquad 1069,1109,1123,1129,1151,1153,1163,1181,1187,1193,1201,1213,1217,1223,1229,1231,1237,1249,$

$\qquad \qquad 1259,1277,1289,1301,1319,1321,1327,1367,1381,1399,1427,1429,1447,1451,1453,1481,1487,1489,$

$\qquad \qquad 1493,1499,1511,1523,1531,1559,1671,1579,1583,1597,1609,1613,1657,1663,1667,1669,1693,1699,$

$\qquad \qquad 1709,1721,1723,1733,1741,1747,1753,1759,1777,1787,1789,1801,1811,1823,1831,1847,1861,1867,$

$\qquad \qquad 1873,1877,1879,1901,1933,1851,1979,1987,2003,2011,2017,2019,2039,2083,2087,2089,2111,2129,$

$\qquad \qquad 2131,2143,2161,2179,2203,2207,2213,2221,2237,2239,2243,2251,2281,2293,2311,2341,2357,2371,$

$\qquad \qquad 2377,2383,2389,2399,2423,2437,2503,2521,2539,2549,2557,2591,2593,2609,2617,2677,2683,2699,$

$\qquad \qquad 2711,2719,2731,2749,2791,2843,2851,2887,2927,2971,3011,3049,3067,3109,3187,3253,3259,3271,$

$\qquad \qquad 3307,3319,3331,3511,3529,3533,3547,3557,3583,3613,3727,3823,3889,3907,3919,3943,4051,4159,$

$\qquad \qquad 4219,4447,4549,4663,4789,4861,4871,4903,5023,5347,5419,5869,6823,6967,8803~\}$

4.7.2. $M_p(n)$の要素について

また,$M_p(n)$の要素$q$については

$$

\max_{q\in M_p(n)} q \leqq 2\cdot3^{n-1}+1$$

が成立しているが,この不等式での等号は外せません.$2\cdot 3^{n-1}+1$が素数になる場合があるからです.ただし,$n\longrightarrow \infty$では,(実験では)素数になる確率は下がってゆくような振舞いを見せています.

因みに$n<5000$の範囲で$y(n)=2\cdot 3^{n-1}+1$が素数となるのは$n=1,2,3,5,6,7,10,17,18,31,55,58,61,66,133,181,321, 697, 783, 823, 898, 1253, 1455, 4218~$の24個だけです(by Maple \& Python)

.

$$

\begin{align}

y(181) &= ~1523546~9609173278~4678579455 \notag \\

& ~4412311235~0084960280~4790393448 \notag \\

& ~0031314899 ~1427468606~6076039203 \notag

\end{align}

$$

この型の数については,既に,OIESでは100万ほどまで調べられています.(A003306:Numbers $n$ such that $2*3^n+1$ is prime)

そこでは,

$0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 30, 54, 57, 60, 65, 132, 180, 320,696, 782, 822,$

$897, 1252, 1454, 4217, 5480, 6225, 7842,12096, 13782, 17720,$

$43956, 64822, 82780, 105106, 152529,165896, 191814, 529680, 1074726, 1086112, 1175232$

の41個と報告されています.ここでの記法では,これらの数に$+1$したものとなります.無限に存在するでしょうが,分布のorderについては,未解明です.

4.7.3. $\displaystyle\sum \dfrac{1}{\varphi^s}$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{~\varphi(n)^s~}$なる関数を考えてみ ましょう.

具体的に計算してみると,この級数は

$$

\begin{align}

\frac{1}{1^s}&+\frac{1}{1^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{6^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{6^s} \notag \\

& +\frac{1}{4^s} +\frac{1}{10^s}+\frac{1}{4^s}+\cdots \notag \\

&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{h(n)}{n^s} \notag

\end{align}

$$

であり,ディリクレ級数の特別な場合(?)となります.しかも,この係数$h(n)$は次のような数となっています.

$$

H(n)=\{~ x~|~\varphi(x)=n ~\},\qquad h(n)=\#|H(n)|

$$

因みに,$n\geqq 3$なる奇数$n$については$h(n)=0$は自明ですが,$p\gt 3$なる素数$p$について,$2p+1$が素数でない場合にも$h(2p)=0$です.

いま,$\varphi$で考えましたたが,この$\varphi$を数論的関数$g(n)$(ただし,$g(n)\geqq 1$かつ$H(n)=\{~ x~|~g(x)=n ~\},\qquad h(n)=|H(n)|\lt \infty$)で置き換えてもディリクレ級数の特別な場合となります.

また$L$についてのディリクレ級数

$$

\sum_{n=1}^{\infty}\frac{~L(n)~}{n^s}

$$

は,$L(x)$に関する評価不等式から,実数$s$で

$$

\sum_{n=1}^{\infty}\frac{~L(n)~}{n^s} \lt \zeta'(s)

$$

.

4.8. ジョルダンのトーシェント関数

オイラー関数の一つの拡張として,ジョルダンの標準形やJordan-Hölder-Schreierの定理等で知られるジョルダン(Camille Jordan)の仕事に因んで命名されているジョルダンのトーシェント関数(Jordan's totient function)があります.ジョルダンの仕事とは,"Mémoire sur les équations différentielles linéaires à intégrale algéebrique"(J. Reine Angew. Math. 84 (1878), 89–215)の中で

$$

\#|{\rm GL}(n,\mathbf Z/n\mathbf Z)|=n^{\frac{m(m-1)}{2}}\prod_{k=1}^{m}J_{k}(n)

$$

を示したことによります.

$n$以下の自然数から$m$個を重複を許して選び,その$m$個と$n$の最大公約数が$(k,n)=1$ となるようなもの$k$の総数を$J_{m}(n)$で表していることになります.

$$

\begin{align*}

J_{k}(n)=n^{k}\prod_{p|n}\left( 1-\frac{1}{~p^k~}\right)

\end{align*}

$$

(ディリクレ)合成積の表現をすれば

$$

\begin{align*}

J_{k}=\mu\ast \iota_{k}

\end{align*}

$$

***